拾遗庐江

李 曼

在疾驶的列车上,我经常匆匆会晤丛林、沟壑、田野。

此时从四川入安徽,感觉隧道甚多,使我难以看清车外的风景。这像是留给我一个谜:进入安徽,即将结识的女钻工群体,她们将给我讲述怎样的故事?

在北京工作的那一年,我认识了一位90岁高龄的“老地质”——保大叔。保大叔得知我要写女钻工的故事,十分高兴,建议我去安徽采访,说他见过新中国成立初期安徽的一名女钻工。如果这位女钻工还健在,大概也快90岁了。

我问保大叔是否有那位老人的联系方式,保大叔摇头说没有。像火苗一样的线索,刚刚有一丝亮光,忽然就断了。

我没去过安徽。尽管在我过去的文章中多次写到安徽,不过是所采访到的人物曾在安徽工作,我只是在“纸上谈兵”罢了。

前不久我采访过江西女钻工,她们讲述的也是在安徽庐江施工的故事。然而,隔了40多年,她们没再踏上过那片土地,对安徽也已陌生。

那么,到安徽,我该找谁?去采访谁?我快速梳理我的记忆。

能帮我联系上20世纪70年代安徽地质队的女钻工,这个人不仅要在地质部门工作,还得对“女子三八钻”有所了解才行。

我想到了安徽某地质队原党委书记曾玉兰。

我与曾书记只有一面之交。有一年,她在江西出差,到了我所在的地质队,领导安排我陪同。临别时,我们互留了手机号码,加了QQ好友。她回到安徽之后,我们偶尔会在QQ上发几句简短的祝福,仅此而已。

如今我给她打电话,会不会唐突?这么一想,我有些为难。可我太需要多了解几个不同地域女钻工的经历了。曾书记在地质队担任了多年的处级干部,想必比较清楚当年女钻工的情况。考虑一番后,我拨通了她的电话。

我刚说明来意,便得到了曾书记的热心支持。她立马联系安徽327地质队,帮我找到了当年参加庐江会战的几位女钻工,并全程陪我采访。

一

327地质队在合肥,地质队大院内有高楼,也有零星的平房。

夜里,我独自在大院里散步,仿佛回到了我所居住的老地质大院,几分陌生,几分亲切。只见一个中年男人倚靠在一个窗口,和屋内的人聊天。看那情形,他们已经唠了大半天了。

那是一个开在旧平房里的小卖部,极富20世纪 80 年代地质大院的特色。尽管城市有大大小小的商城,里面的物品应有尽有,但住在地质大院的人有时还是会选择去小卖部购买商品,其一是省时,其二大概就是想找个熟人聊聊天。毕竟大家现在都住楼房,交流不方便。

到小卖部买的可能只是一袋盐,或一瓶酱油,买好了却不回家,把盐或酱油拎在手里,站在窗外,与店主海阔天空地侃大山。

香烟是男人之间最常见的交际品,吞云吐雾间就能聊很长时间。

店主给窗外的人递上一杯水。两个男人瓮声瓮气的聊天声掉进窗下放着的几口带着岁月痕迹的大缸里,与悄然漂在缸里的月影撞了一个满怀。

在这样的大院里见到女钻工,还有当年的分队长、男顾问,就像见到了我们队上的老同事一样,没有生疏感。

我们很快就说到了正题。

“我先说吧。”坐在我对面的李桂兰留着短发,个头较高,语速较快,一副干练的样子。她一开口,我便仿佛看见了40多年前,一个姑娘头戴安全帽、肩扛钻杆又美又飒的样子——

李桂兰从小在327地质队大院长大,家中有五姊妹,她排行老大。那年,地质队有一个优惠政策,即通过招工的方式,可安排一名适龄的职工子女在本队就业,以缓解野外职工的生活和经济压力,为他们排忧解难。

当年参加招工文化考试,李桂兰以优异的成绩考进了前三名。按她的成绩,本来可以留在大队部,到机修车间上班,她的父亲却建议她去“女子三八钻”,理由是下分队、上机台,除了有基本工资外,每月还可以领到15元野外津贴和二斤粮票。

早年在业内有个顺口溜:“远看像要饭的,近看是搞钻探的,原来是口袋里揣着‘五万’的。”五万是个夸张的说法,指的就是15元野外津贴。在吃、穿、用均须凭票的70年代,15元,对于子女多的家庭来讲,是一笔“巨款”,是一个人一个月的生活费啊!

那个年代,家长会给儿女的工作和婚姻做主,当时的年轻人不像现在的年轻人这样任性、有主见,他们一般都会尊重父母的安排。

对父亲的要求,李桂兰没提出异议。她想,只要每个月按时发工资,干什么工作都一样。身为长女的李桂兰,深知父母要养大几个弟弟妹妹的不容易。她不假思索,马上遵从了父亲的意见。然而,口头答应了还不算,父亲怕她反悔,让她写了主动要求去机台的决心书,李桂兰也照做了。

到了钻机上之后,李桂兰被安排在班里记录班报表,她上了几天班就学会了记录生产班报表的内容、方法。李桂兰兴趣广泛,勤奋好学,脑子快,接受能力强,不久就把机台上的地面操作都学会了。她在机台工作了 4 年,她所在的机台先后转战安徽庐江县沙溪矿区、庐枞-罗河矿区、大包庄矿区、何家小岭硫铁矿等多个矿区。

罗河是矿产资源大镇,地下矿藏丰富,储量大、品位高,已探明的铁矿石储量达6亿吨,全省名列前茅,全国也属罕见。

李桂兰说,庐枞—罗河会战的场面非常壮观,全国各地的地质队都派了“青年号”和“女子三八钻”参加会战,有50多台钻机同时作业,完成300多个钻孔。从远处看,林立的钻塔十分壮观,就像一根根毛竹笋从土里冒出来,生机盎然。

而在大包庄,除了几台“青年号”钻机,只有一台女子钻机,被大家戏称为“尼姑庵”。钻工们住的是“泥巴墙”(也就是“干打垒”)。

大包庄隶属于安徽省庐江县罗河镇,位于莲屏山西麓,三面环山,庄中有一块地,上有两个土石包,故得名“大包庄”。

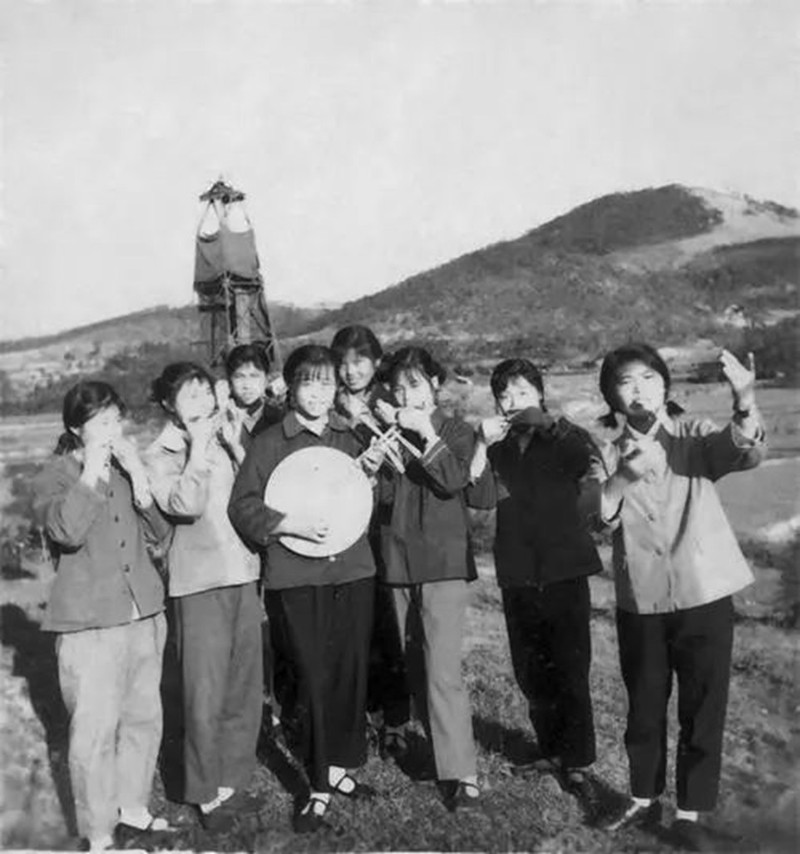

327地质队三八钻机女工合影

327地质队在大包庄的钻探矿区周围都是山,荒无人烟,大家每天除了工地就是驻地,都不能走出山去。两点一线的艰苦野外生活,让大家感到孤独枯燥,姑娘们便找到当时担任分队书记的王荣耀说:“能不能给我们放一场电影啊?”

这群20岁左右的丫头,每天风里来雨里去,粉嫩的脸庞已经晒得黝黑。王书记看在眼里,疼在心里,他马上答应了姑娘们的要求,第二天就特意和队工会联络安排给“女子三八钻”放了电影。小小的心愿得到了满足,这让姑娘们备受鼓舞和感动,第二天干活都忘记了疲惫,满血复活。

李桂兰所到的4个矿区,属小岭山条件最差、环境最恶劣的矿区。

小岭山也隶属于庐江县,山势陡峭,站在山上可以看见山下蜿蜒的马路。人们住的是铁皮房,用篾子做隔墙,大大小小的缝隙透光,还不隔音,风声、雨声,全部能灌进屋里。

有一年气温特别低,冻得姑娘们都想哭。那时没有羽绒服,没有棉皮鞋,大家穿的是自己织的毛线衣、毛线裤,外面披一件笨重的军大衣,男男女女脚上穿的都是登山鞋。夜里睡觉,被褥太薄,就把身上的衣服全压在被子上,每个人都用盐水瓶灌了热水,再放进被窝里。可是,盐水瓶不保温,过不了多久就不暖和了,冻得大家无法安睡。

因为天气潮湿,洗好的衣服过了好多天都干不了,等到终于有太阳了,大家赶紧抱着衣服、被子出去晾晒。

在机台工作4年,李桂兰有4点最难忘:

第一是闹钟。每天上班累得骨头好像都要散架了,下班回来往床上一躺,只想睡个安稳觉,可刚躺下去,睡得迷迷糊糊,闹钟就响了。感觉没睡几个小时啊,怎么又要上班了!揉着惺忪的眼睛,李桂兰恨不得把闹钟给扔了,却又扔不得。闹钟好比军营里的冲锋号,铃声一响,必须得起床。

第二是罗河会战。罗河会战虽然是国务院批准的多兵种联合作战,人力、物力都准备得十分充分,但当时的自然环境比较恶劣,矿区周围没有水源,得从 5 里之外的水库接水管,每个女钻工也得像男人一样扛着水管走几里地。

第三是搬迁。机台搬迁最累,也最热闹。每一个钻孔终孔,就得搬一次家,就得搬动钻机、工具和机器设备。作业地点大部分在半山腰上,汽车上不去,只能靠人拉肩扛。男男女女、老老少少,领导、家属,大家一起走在羊肠小道上,崴了脚、扭伤腰、滑倒都在所难免。可是,再苦再累,谁也不谈报酬,全是无私奉献。

第四是大家相处融洽。那个年代的人思想单纯,比较好管理。无论上海知青还是下放回城青年,无论是外招的还是内招的,都很团结。36 个女钻工在一起相处 4 年,基本上没红过脸,即使有小争执,隔一天就好了,过后都不计较。

二

不少地质队始建于二十世纪五六十年代。受当时基础设施和师资力量的限制,很多地质队在建队之初,还不具备自办子弟学校的条件,职工子弟便插入地方学校就读。

地质队流动性大,哪里有地质项目,地质队员就到哪儿。经常是上午刚完成一个项目,下午又打点行装,奔赴新的项目。地质队员的妻儿老小也得跟着一起,不停地搬迁,子女们则频繁地更换学校。经常还没来得及适应环境,便因为父母所在工地迁移而再次搬家。

那时的地质队员大都家徒四壁、一贫如洗,没什么家当,卷起铺盖卷儿就走了。孩子们跟着大人“云游四方”,饱受生活动荡之苦。

几位女钻工说,子弟学校组建之初,没多少职工子女,一个年级只有一个班,一个班也就十来个人,于是不断合并年级、合并班,也就是年龄大的留级,到低一年级去集中上课。因此就有了 1956年、1957 年、1958年、1959年出生的学生为同班同学的现象,有的兄弟姐妹在同一个教室念书。等他们成年之后,又“子承父业”,成了第二代地质人,来到了钻探队。

不少女钻工说,作为普通人,自己并没有什么大志向,能踏踏实实上班下班,每个月有稳定收入,还能接济家里,为父母减轻负担,就心满意足了。

那个年代,工地上的苦她们都亲身领教。冬天冷,夏天热,还有钻进时震耳欲聋的响声,让人耳朵里整天都“嗡嗡”作响。而且很多时候吃饭都是派一个人去食堂,等她吃完了,再把大家的饭菜一起带到机台。然而,机台的劳动强度太大了,每个月粮食定量是54斤,根本不够钻工们吃。虽然是姑娘家,但清汤寡水的饭菜,也填不饱肚子。

最令姑娘们困扰的是每个月的例假,仿佛有传染源,一个班一个姑娘来了例假,其他姑娘也接二连三跟着来。她们承受着痛经的苦恼,还得继续背钢粒、拧钻杆。

想象和现实的巨大差异,让姑娘们产生了畏难退缩心理,她们觉得地质工作太枯燥了,差点对人生失去了希望。

王月利说,她从内心讲,很不想上机台,但是人都有不服输的心理,既然去了,她便想,人家能干的,我也能干,自己不会比别人差。

钻探工作存在风险,有很多不确定因素,王月利上班的第一天就受伤了。王月利毕竟是新手,不是很熟悉操作规程,和她搭班的徐同志拉提引器的时候,本来她应该扶着提引器,却误抓了钢丝绳,她的手立马就被划伤了。见状,班长慌忙大声喊“停停停”。徐同志停止了拉提引器,可王月利的手还是缝了一针。

那会儿,大家“轻伤不下火线”,王月利在医务室做了简单包扎,休息了3天,还没等伤口愈合,就上班去了,结果伤口又裂开感染了,手指头差点没保住。直到现在,每到天气乍寒乍暖、骤雨骤晴,60多岁的王月利还会感觉手指头不舒服。

时任地质矿产部部长孙大光与三八钻机班组成员合影留念

1958年出生的冯兰芳,是从江苏农村招工上来的,当时在“女子三八钻”尽管年龄最小,却很能干。

冯兰芳接受能力很强,学东西学得快。她参加工作的第一站是沙溪,老机长和同伴们对她很照顾,机长王荣耀则在一旁默默观察她。

钻探队到大包庄会战之后,有一天上夜班回来,王机长找到冯兰芳,对她说:“你的工作能力很强,准备让你当班长。”冯兰芳一听,自己得到领导的认可,喜出望外,高兴得跳起来:“呀!我要当班长了!我要当班长了!”

1976年冬天,大包庄下了一场大雪,厚厚的积雪把河沟都覆盖了,路上见不到行人的脚印,找不到路,大家全滚到沟里去了,然后又一个个从沟里爬出来,好在没造成人员伤亡。

马凤莲也是1958年出生的。她说,打钻虽然苦,但是能从中学到不少东西,不仅仅是钻探技术得到提高,个人也在野外工作中得到历练。

谈到当年在机台工作,几位女钻工都说,大家集中在一起上班,虽然累点,但不害怕,最怕两点:一是上夜班,二是一个人回分队部取材料。

一个班不过两三个人,一般是两个人留在机台,另一个人下山取材料。这可苦了取材料的姑娘,她回分队部的路上害怕,取了材料往机台送的路上也害怕。每走一次单趟得耗费40分钟,周围连个人影都没有。即使下雨下雪,晚上11点也得起床爬山去上夜班。

这批女钻工有的来自“双职工”家庭,有的来自“单职工”家庭。“双职工”就是夫妻双方都在地质队工作,每月有固定收入;“单职工”是丈夫在队上工作,妻子没有工作,被称作“随队家属”。

那会儿,夫妻俩生有四五个孩子是普遍现象,一大家子挤在低矮潮湿又狭小的平房里,成天闹哄哄。双职工家庭都觉得生活简陋而拮据,对于单职工家庭来讲,经济压力就更大了。大家连饭都吃不饱,更别说吃零食了。那时,小孩儿身上也没有零钱,能吃上供销社里一角钱20粒的硬邦邦的水果糖就是很幸福的事。

小孩子最盼的就是父亲从野外回来,到食堂去买白花花的老面馒头和肉包子。当爹的也不会辜负儿女,下了车就去食堂,把几十个热气腾腾的馒头和包子用报纸一裹,放进褪了色的地质包里带回家。

那时的老面馒头和肉包子软软酥酥,比面包还香啊!孩子们像过年一样,不一会儿的工夫就把馒头包子吃完了,还不够,又去舔沾着油的报纸。

或许,正因为共同经历了困难的时代,又同在野外钻探,大家便风雨同舟,同甘苦,共患难,彼此取暖,便有了情同手足的“兄弟情”“姐妹情”,催生了许多让人难忘的故事。

三

“女子三八钻”在组建之初,由技术过硬的男钻工担任班长,采用“师带徒”的方式,让女钻工掌握操作技能。

说起往事,现已70多岁的老班长魏柱清当年对组建“女子三八钻”是持反对意见的。他说,钻探是男人干的活儿,怎么能让女孩子去做?十八九岁的姑娘,哪里有劲儿把几十斤重的大链钳子拿起来,把百余斤一袋的钢粒背起来,更别说5米多长几十斤重带岩芯的钻具了。还有好几吨重的钻机,姑娘们就是使出吃奶的劲儿,能拉动那根绷紧的手杆吗?

当年,魏柱清也不过30出头,比姑娘们年长一些。

他虽然持反对意见,但还是服从组织安排,在“女子三八钻”担任顾问。他说,他对女钻工的态度是“软硬兼施”。

众所周知,女钻工从心理上和生理上都存在一些“先天不足”。比如在荒无人烟的地方作业、攀爬钻塔,会产生恐惧。稚嫩的肩膀得把40公斤重的钻杆扛起来,力气不足。遇到机台出现机械故障等紧急情况,她们会慌张,会手忙脚乱,不知所措。

一次,一个女钻工下升降机的时候,因为粗心大意,操作速度太快,把魏柱清吓了一跳。如果升降机下的速度太快,很容易造成“跑钻”事故。魏柱清大发雷霆,狠狠训斥了女钻工。本来就被吓呆了的女钻工,当场就被训哭了。

然而,地质工作不相信眼泪。姑娘们来了,就得和壮小伙一样,有劲儿得使,没劲儿也得干。出现这样或那样的纰漏,姑娘们没少挨魏柱清的批评。每次批评之后,魏柱清又会像兄长一样哄哄她们。毕竟,她们还年轻啊,如花似玉的姑娘在野外干男人的活儿,谁不会起恻隐之心呢?

野外作业确实太苦了,每天要在机台上工作,还要修路、运送设备。钻机安在哪里,就得在哪里开路(修路)。往往是上白班的钻工到机台上班,上夜班的下班回来修路,还得学习政治理论,每天都安排得满满当当。她们的手上也从来没空过,上班带材料,下班带废料。

当年有规定,工人在学徒期不允许谈恋爱。有的女钻工还不到20岁,有的到了结婚的年龄,有的已经结婚。王机长认为不能“一刀切”,年龄小的钻工可以从严要求别谈恋爱,但到了结婚年龄的钻工,应该鼓励谈恋爱。那时候,下放的知识青年、老三届,有的都二十七八岁了,不让他们谈恋爱,于情于理都说不过去。

这位可爱的王机长,还鼓励男钻工主动去追求女钻工。他说:“他们不年轻了,该成个家了。我们就做‘猫头鹰’,睁一只眼闭一只眼吧。”

就这样,机台上有了挺着七八个月大肚子的“准妈妈”。每回上机台,其他姑娘对这几个“准妈妈”特别照顾。

眼见着她们肚子越来越大,姑娘们连忙向领导呼吁,别让“准妈妈”上机台了。随后,不少女钻工都到了婚育的年龄,便撤离了机台。

四

在327地质队2009年编的队史中,有这样一段话:“43年前,安徽省地矿局327地质队肩负着祖国和人民的重托,在著名的庐枞会战、沙溪会战、罗河会战、大包庄会战、龙桥会战、西山驿会战等会战中,高唱《勘探队员之歌》,胸怀美好的理想,紧随共和国跨越时代的铿锵步伐,用青春热血和智慧勇敢书写了一段令人难忘的人生历程。”这段历程中,有“女子三八钻”不可磨灭的一笔。

采访结束后,我到了327地质队老基地,试着在当年会战的罗江矿区找到终孔的位置。然而,毕竟过去了近50年,曾经的痕迹早已荡然无存。

这些女钻工有时会向她们的儿女讲述过去的故事,年轻人却说,别总是回顾过去,毕竟那一页已经翻过去了。

诗人燕南飞在他的文章中这样写道:一条河流,最终都流进眼眶中去了。仿佛一条河流,就是一把打开记忆的钥匙,沙场或战鼓,炊烟和草民,反复上演走散和相遇。

在这个轮回和下一个轮回里,我们不再与昨日相遇,但昨天的轮回也是组成历史的一个要素,不管我们是否亲身经历,它们都真实出现过,也都真实存在过。

作者简介:李曼,中国作家协会会员,中国自然资源作家协会第六届全委会委员、2020—2022年驻会作家,中国地质大学(北京)首届驻校作家,鲁迅文学院首届国土资源文学创作培训班学员,江西省新余市作家协会副主席,新余市女作家协会主席。作品发表于《散文选刊》《散文百家》《黄河》《大地文学》《中国妇女报》《中国自然资源报》《新华文学》《生态文化》《嘉应文学》等。有作品收录于相关文集及中小学生课外阅读读本。著有个人文集《栀子花开》。

(此文原载《地质文学》2025年第一、二合卷(中国大地出版社2025年3月出版),系李曼纪实文学集《女地质队员》(北京日报出版社2025年6月出版)故事之一。转载至本网站时,经作者本人同意,对个别字词进行了修改。)

(此文原载《地质文学》2025年第一、二合卷(中国大地出版社2025年3月出版),系李曼纪实文学集《女地质队员》(北京日报出版社2025年6月出版)故事之一。转载至本网站时,经作者本人同意,对个别字词进行了修改。)