俗话说:“初一晚上火,十五晚上灯。”记得小时候在我的故乡,过年时玩灯历史悠久,一般要从正月里一直延续到二月二。

那时,文革刚刚结束,一些老传统正慢慢地恢复。腊月里就隐约听大人说区里布置了玩灯和下属单位接灯,听说镇子上准备了玩狮子灯、犟驴子灯、歪螺精灯、闹花船等,后街的大队在贺家院准备了龙灯。

新年还没过完,我穿在身上过年的新衣服都没有换洗,口袋里有一角、两角的压岁钱,还装着一把糖。正月里天气很冷,年前下的雪积在屋头上,顺着屋檐结的冰溜溜子往下滴水,街心除了石头就是稀泥,人们都穿着胶皮鞋和解放鞋去看灯。

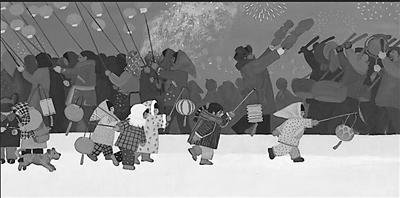

每天刚吃晚饭,就会听见镇子西边的岗头上传来轰隆隆的鞭炮、锣鼓声,玩灯是从那里起头。我匆匆吃完饭,从老街西头,上了石桥,穿过西小街,不顾扑面的寒风,嗅着好闻的鞭炮气味,加入满街看灯的人流,心里总觉着别人每次都比我去得早。这时镇子上的四条大街上人头攒动,家家户户张灯结彩,湿漉漉的街心也被大门的春联、门头各式红灯笼的灯光和炸响的鞭炮映照得五光十色,热气腾腾。每一种灯后面总有成群的男女老少跟着,大家的脸上笼罩着暖色,一派喜气。

经常能遇到要好的同学。这时街上的商店已关了铺板门,我们会一起相互推拽着费力爬到铺板外面土基砌成的铺台上,目光越过大人们的头顶,从高处看灯。也许看灯看呆了,等猛地想起身旁的小伙伴时,却发现铺台上又挤上了不少人,小伙伴不知道什么时候去了别处,现在想起总觉得这一别,恍惚直到今天也没找着他们的身影。世间美好总是一瞬啊。

有时挤在人堆里,跟在玩灯人身后。听大家说,龙灯从水边走最好看,因为可以看到水里同时也游着一条长长的龙。很多人赶到镇上粮站旁的塘边,等着贺家院龙灯从这里经过。那口塘的外沿埂是石摆,植有柳树,不远处只有一户白墙红瓦的住户,那户一五、六十岁穿中山装瘦瘦的老头,平时我经常看到他在我家后院的水塘里用小划子撒粘网捕生产队的鱼。

那时的镇子,只有中间十字街往东南西北延伸的四条大街——小北街、西小街、小东门、南街子,加上原先热闹后来沉寂的老大街。每条街旁都有一两口水塘,清澈的塘水,从早到晚都有居民在里面洗衣、淘米、洗菜。现在我会经常闭上眼睛想着水塘的模样和名字:油坊塘、和尚塔……

贺家院离镇子一里多路,大约有两十户人家,整个庄子却没有一人姓贺,不知道是怎么得名的。它的四周围绕着三四个塘堰,塘沿上长着不少大树。在我的印象里,庄子好像被水湮蕴着,再加上四周的水稻田,越发朦胧缥缈,想来龙灯从那些塘堰埂上经过更为精彩吧。

那时,龙灯的眼睛似乎是用手电筒装饰的。一次,有条龙灯的一只眼睛灭了,黑洞洞的,大家都说这不是好兆头。而耍狮子人手中挂满铃铛的彩球里点的却是蜡烛,也许是耍狮的技艺了得,我从没看到它熄灭过或烧起来。印象中狮子灯最受人捉弄,特别是到了公社的粮站、卫生院、机械厂等单位门口,狮子不但要摇头摆尾越过几个长板凳或其他障碍,还要取下立在桌子高处,挑在长竹竿顶端的一条烟、一包糖。可无论竖多高,狮子总能摘到那些物品。在看过几家后,我才弄明白原来是狮子大口中伸出的一只人手摘下的。

“不是看灯,是看三撇子的。”这是看灯人常挂在嘴边的话。三撇子是说会讲顺口溜的人,玩灯时他们被请去唱词,有时也手舞足蹈,随着故乡《灯歌》或《四季飘》的曲调展开想象,迎合着接灯人家的特点,任意编着的歌词,唱出来形象、俏皮、幽默,特别逗人。观众越是哄笑,他们越是唱得起劲、卖力。

记得是在曾经外婆家门口附近看的犟驴子、歪螺精、和旱花船表演的。“灯芯子”都是街坊人家的年轻姑娘,20来岁,脸上涂着粉和胭脂,齐腰的粗黑大辫子。她们或身上绑着纸糊的驴头、驴尾,或双臂上绑着两扇纸糊的贝壳,或迈着舞步拎着花船行走。身着那些宽大而又合身的水绿、水红,绣着各式花样图案的绸褂绸裤,她们在夜晚的凉风和舞蹈的节拍中飘飘荡荡,格外妖娆。那时我才10多岁,却不知道怎么一下子就记住了隔壁邻家女孩做灯芯子时别样的美丽。

一晃几十年过去了,现在的故乡,正月里玩灯好像消失了,那些塘堰早已立起了楼房,玩灯的人也都已经上了岁数吧……

(戴舒生 曾发于《中国国土资源报副刊》头条)