资料图片

母亲说是在我五岁的那年从奶奶家搬出到埠畈的。

说是奶奶,其实是外婆。父亲十来岁就父母双亡,投靠了嫁到枞阳年长十八岁的姐姐家,成年后参了军,退伍便分配到地质队工作,庐江老家的房子、田地早就没有了。后来经人介绍,与母亲结了婚,婚房也自然就在外公家。我与姐姐从小就跟着表哥们喊外公外婆为爷爷奶奶,直到姐姐七岁,父亲才向地质队申请搬到黄屯基地。但那时地质队正红,黄屯基地房屋早就安排的满满当当。最后,地质队在离父亲机台食堂附近的小村庄埠畈租了两间民房。

那是个大夏天,母亲与舅舅一人一根扁担挑上衣被瓢盆带着姐姐和我,先从沙溪坐车到庐江县城,再从县城转车到黄屯基地。那时车少交通不便,颇费了一番周折。基地去埠坂还有十几里,但那时道路未通无车可达,只能肩挑手提。因那时还小,所以只能模糊的记得母亲和舅舅中途歇了好几次,坐在路边的石头上,用手卷着草帽沿扇风,拿着父亲当兵发的铝质水壶给我和姐姐倒水喝,再有能想起来的就是母亲被汗水浸透的后背、两头一颤一颤的扁担和一步一步踩在土路上洗得发白的黄胶鞋。

到了租住地,是一个傍山的小村庄,租的是一排五间的草房,墙体是用一种黄泥掺入稻草段晒干后的土胚砖垒成的。房东自己住东南面的三间,将西北角的两间租给了我们。屋内光线很暗,闷热,地下很潮湿。

安顿下来,靠房东的一间屋子放着一些杂物,烧火吃饭。北面的房子当卧室,摆两个长条木凳,架上地质队配发的棕绳床。因我们一家四口都睡在这张床上,所以显得太窄小,母亲便又在靠墙的一边放了一条长木板加宽才勉强睡得下,好在父亲经常在机台值班不回来。

初来乍到,身边没有了从小长大的玩伴,感觉有些不适应,但不久我便和屋后的两兄弟成了好朋友。他家两个男孩,老大与我同龄,老二小我一岁。他们家收拾的很干净,小院门口放着一个用青石凿刻倒方梯形上面有个圆窝用来舂米的臼,墙角还放着一个舂米用的大石杵。那石臼已不用来杵米了,闲放在那里,臼里放着些稻草,常见他家母鸡在里面蹲着下蛋。他家门前有棵高大的杏树,一到五六月份,树上结满了杏子,那杏树又粗又直,爬不上去,我们就拿竹竿去打半黄的杏子吃。每次打都要躲着他家奶奶,让她看见了,总要说还没熟云云。但一树的杏不等熟透就只剩树顶竹竿够不着的地方才能幸免。

那时候农村生活条件都不好,我们一群小孩没少干扒花生刨山芋之类的事。我家因为父亲是工人,所以相对优渥一点,逢年过节父亲单位会发些苹果、皮蛋什么的。这些东西要是拿到门口吃,会把他们口水馋下来的。感觉那时候的苹果特别好吃,青青的,摆在家里能闻到一股清香味。

另外我父亲还有两个绝活,渔和猎。因此我和姐姐小时候鱼虾野味倒是吃了不少。父亲不光会用网打鱼,还很会钓鱼。父亲有个‘夹夹网’(庐江县当地叫法),把网两端绑在两根竹篙子上,撑开来那网是个半月形,网的内下边串着一排铜坠,外上边绑着一排浮漂。新网买回来还要进一步加工一下。父亲有一个不外传的秘方,从街上买来新鲜猪血,将新网放在猪血里用力揉搓,揉好后放钢精锅里蒸,待蒸透后再拿出来撑开晾干。父亲说这样的网蘸上水后不会太沉重。听他说他很小在枞阳就学会打鱼了。打鱼的时候,父亲扛着网走到塘边,两只手一手握一根竹竿,将网抖开,一转身,把网撒在塘里,铜坠迅速下沉,父亲顺势将竹篙插到水中快速抖动,将水面打的“啪啪”作响,赶鱼入网。竹篙打了有七八下,父亲一使劲,就将网提出水面。那时生态环境好,父亲常常收获颇丰,多是些小鱼、虾、泥鳅,但也时常网到大鱼、乌龟、老鳖带回家。我那时常央求父亲带我出去打鱼,但因为岁数太小,父亲只是在家门口打鱼时才带上我,去远的地方就不带了。打夹夹网需要一把好力气,邻居们都说父亲的一副好身板是打鱼练出来的。

父亲另一个渔是钓鱼。他别的鱼不钓,专钓黑鱼,每年5~7月,便是钓黑鱼的好时节。父亲说这黑鱼护仔,产下鱼籽就守在旁边,籽孵化出来也守着,所以看到一群小黑鱼,那老鱼就一定在旁边,只要在田里逮一种灰色的土蛙穿在钩上,蛙的穿法也有讲究,不能穿死,放入水中来回引逗,那老鱼就会上当吃钩。父亲有个四节插入式的竹鱼竿,非常结实。他出去钓黑鱼常有收获,都是两三斤甚至四五斤的大黑鱼。我家有个木头箍制给我洗澡的盆,钓回来的黑鱼没烧之前就养在木盆里,常因鱼太大在盆里舒展不开,只能蜷起身子偶尔摆一摆尾巴。每次有大黑鱼,我就时不时要跑到盆边去看,有时惊得黑鱼猛的一甩尾巴,啪的一声溅得自己一身水。父亲说这黑鱼的尾巴是一种药,能治病的,于是每次杀黑鱼,母亲都要把尾巴剪下来贴在墙上。贴黑鱼尾巴也不用什么胶水,剪下来直接贴上墙就好,鱼身上自带的粘液会将尾巴牢牢地贴在墙上。几年下来这墙的一面贴得黑黑一大块,但即使后来我家搬到队基地去住,这墙上的黑鱼尾巴也没能派上用场。

父亲另一个绝活是猎。他找人做了一把‘土冲子’(火药枪),买来黑火药和铁砂从前面装上轻轻抵实,安上引火,射击的时候‘轰’的一声巨响,那声音比打雷声还大,烟雾缭绕,每次父亲试火枪我都只敢远远地站着看。父亲打的最多的是斑鸠,还会打一种在稻田里的水鸟,这种鸟生性胆小,远远地见到人来会立刻钻到秧田或河边水草中,奔跑的很快。因为叫声“咯咚咯咚”的,当地人就叫它咯咚,雌鸟较小,不到一斤,雄鸟大的有近两斤重,头顶上长着红色的冠子,很漂亮。这种鸟常在秧田里做窝,有一次附近一个农民还找到我家,说他家田里有一个咯咚,把一大块秧苗都打倒破坏了,让父亲拿上火枪去帮他除害。长大后我特意上网查了一下,这种水鸟学名应该叫董鸡。父亲也会打些野兔、野鸡回来,但打的不多。整体来说父亲的猎比不上渔的成果辉煌。

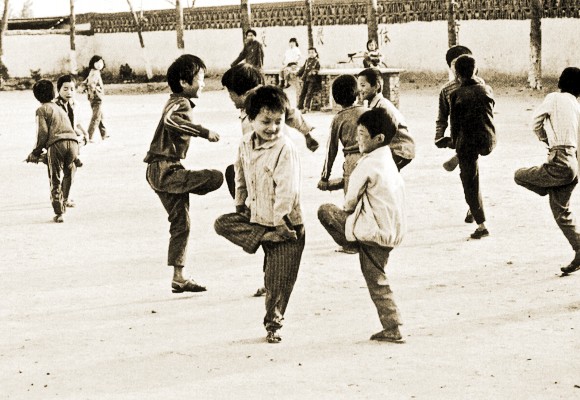

后来我和姐姐先后上了村子边上的一所小学,一排六七间的砖瓦房,一个年级一间,最东边的一间是老师的办公室,四里八乡的孩子都到这里上学。学校很简陋,桌课都没有,板凳也要学生自己带。操场也就是个打谷场,一旁堆着高高的稻草垛。一下课学生就在操场上跳房子、跳皮筋,踢毽子,在晾晒的稻草上翻跟斗追逐打闹。

自从上学后我的伙伴队伍也越来越大,姐姐也会带我去她的同学家玩,有一次随她去同村的女同学家,那女孩在屋角栽了几株鸡冠花和指甲花,正值盛开,红粉嫣紫很是好看。她还在一个漏了底的搪瓷脸盆里种了一颗牵牛花,用几根干竹枝插在地上当花架,让纤细翠绿的花藤攀附在上面。细软的花藤上除了青绿的叶,还长着几个尖尖微红像子弹头的花苞,离根部最近的两朵已经盛开了,花托上面一段是白色的,喇叭口的外沿鲜红粉嫩,散发着幽淡的清香。离开她家后,那花便在我的脑海中萦绕,只要一有时间,我便要从竹林一侧走到她家石头垒起的院墙边去看她家的花,时有微风吹过,看那株牵牛花快乐地随着风轻轻摇曳起来。

不上学的时候,我们一群小孩常跑到村里的窑场边摔泥巴、过家家,也会去塘埂边的一棵树上捉天牛和金龟子。那棵不知名的树让虫子咬破了皮,树汁从破损处淌了出来,引来很多昆虫附在树干上吮吸。我们抓住天牛就把草放到它的大夹钳里让它夹断,要是捉住了金龟子,就用一根细竹签插到它背后,金龟子会因为疼痛拼命扇动翅膀想要逃走,我们便拿着竹签贴近脸边,感受金龟子翅膀扇动带来的一丝丝清凉。

季秋,姐姐和我受到体育老师的教诲,决定要晨跑,于是每天早上六点多就起床。母亲很不放心,见阻拦不了,只好叮嘱慢一点,别跑的太远了。有一天外面下起了雾,大雾蔽天,路旁的树都只留下蒙蒙的身影。跑到村角的池塘旁,一群大白鹅忽然从一户人家的院子里涌了出来径直向路边的池塘冲去,我们俩就与这群白鹅组成了混合编队跑在了一起。好容易从鹅群里跑出来,没想到那群白鹅却又不舍地扇动着洁白的翅膀伸长了脖子嘎哦、嘎哦欢叫着跟着我们跑了好大一截路。坚持跑了一个星期,有几天下雨,便就此中断了。

听大人们说,翻过屋后的山就到无为县了,我想这山后一定是别样的一个世界,对未知心里总是有着无限的遐想,认定那无为与庐江肯定是有着迥异的风情。我们一群孩子也在山边玩过,去摘野檬子(野生树莓)吃,但走到半山腰便决不敢再往上走了,因为大人们说这山上有‘麻老虎’,是要吃人的。

那时候,暮春三月,我们迎着和煦的春风在撒满繁花的田埂上奔跑,用嫩绿的柳条编个花环戴在头上,沉浸在百花的芬芳之中;盛夏时节,我们在池塘边找扁平的石头比赛打水漂儿,在树荫下尽情嬉戏玩耍,追蜂捕蝶;飒爽的金秋,我们去采摘丰硕的果实,到山边捡一片红透的枫叶夹在书本里;寒冬腊月,下雪了我们去堆雪人打雪仗,跑到结冰的池塘里又蹦又跳,想看看冰层究竟能不能承受我们的重量。天晴了我们就让慵懒的猫陪着我们在门口晒晒太阳。

正所谓少年不知愁滋味,那时的我就这样整天无忧无虑的生活着。直到我七岁的那年,地质队腾出了基地医务所的两间房子,让我们搬了过去,我便从此离开了埠畈。

(周宝)

上一条: 生 长

上一条: 生 长