群山巍峨,道不尽找矿路上的艰难险阻,

道途险峻,以坚定的脚步丈量大地山河,

实干担当,用地质锤精心琢刻矿脉密码,

言传身教,让地质精神在新时代薪火相传。

他是地质行业最平凡的坚守者,也是地质精神最忠诚的践行者,他就是队总工程师张千明。

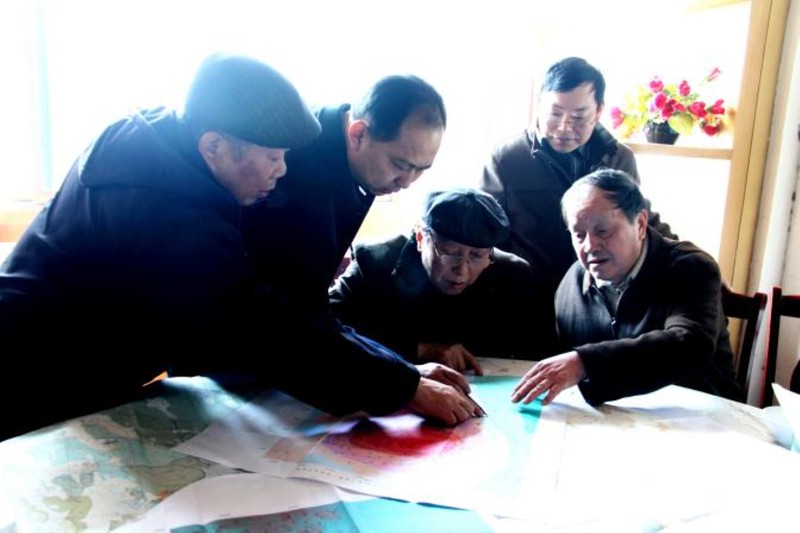

张千明在常印佛院士家中汇报庐枞找矿工作

深耕一线,彰显地质员光荣本色

1988年,张千明同志于成都地质学院研究生毕业后,便投身到地质行业一线工作中,勤勤恳恳三十余载,一直从事地质调查、矿产勘查、地质科学研究工作,长期致力于长江中下游地区找矿研究,取得丰硕找矿成果。

翻山越岭、跋山涉水是地质队员的主旋律,栉风沐雨、风餐露宿是地质队员的必修课,也许大多数人眼里,地质工作是“苦不堪言”的,舍弃合家欢聚的时光,远离城市的繁华,用放大镜、地质锤与坚硬的岩石对话。但对张千明来说却是甘之如饴,三十多年来,他一直深耕一线,长期扎根地质找矿的前线,怀揣着对地质工作的满腔热忱,踏遍庐枞、和含巢、滁庐地区的每一个山谷,周围人眼中,他是个对野外永远充满热情的人,他常说:“地质找矿必须常到野外看看,只有读懂大自然这本地质书,才能找到埋藏在岩石深处的宝藏”。大到乡镇区划及河流山川,小到村民组及山间小路可以说如数家珍,带路找点俨然就是地质工作的活地图,这就是他三十多年野外工作靠着双腿走出的记忆。

哪怕临近退休,依然阻挡不了他出去勘查的脚步,有时为了追索矿化线索,他会复查数千米钻探岩心,从一个钻机走到另一个钻机,爬山一连几个小时也不怕苦、不怕累,用放大镜仔细观察蚀变矿化趋势,透过烈日下滴落的汗水,我们仿佛看到了一名质朴的地质队员那光荣本色。

张千明与老专家们共同研讨

找矿立功,续写功勋地质队荣光

自从加入我队至今,“功勋地质队”的光荣称号不断激励张千明同志,把“找矿立功”当成自己的光荣使命,有志者,事竟成,勤劳的汗水终于浇灌出成功的硕果,从业37年来,他带领团队在庐枞地区发现和探明多处矿产地,获得国家科技进步奖二等奖等多个国家级、省部级和厅局级勘查奖项,是享受国务院特殊津贴的安徽省学术学科带头人。

记得2011年,根据找矿突破战略行动总体部署,将庐枞地区设立为首批国家级整装勘查区之一。张千明及团队在小包庄地区深耕细作,通过不断探索,在深部发现了明显的磁异常,通过钻探大胆验证果然在地下1500~1800米深度发现了厚大富磁铁矿体,且达到大型规模,潜在经济价值近千亿元。小包庄深部铁矿的发现不仅是庐枞地区的重大找矿成果,同时也开辟了中国东部“第二找矿空间”,丰富和完善了我国“玢岩铁矿”理论模式,具有极其重要的科研价值。同一时期,他还带领团队在庐枞地区发现并提交了沙溪铜矿鼓架山矿段和断龙颈矿段两处中型铜矿床、铜盘山大型铅锌矿床、为助力国家找矿突破战略行动和安徽省找矿“358”计划,推动地方经济发展做出了重大贡献。

张千明与同事们在野外一线

挺膺担当,打造地质传承接力棒

言传身教,行动永远是最好的老师,张千明同志在爱岗敬业严于律己之外,对青年工作者的培养也十分关注,他用行动诠释新时代地质工作者的责任与担当,始终以“甘为人梯”的胸怀,将自己三十余年来积累的经验倾囊相授,为了地质工作焕发新生机,鼓励青年工作者参加新项目,在找矿实战中锤炼青年尖兵,创新“传帮带”模式,甘做致力提携后学的“铺路石”和领路人。

2022年,国家新一轮找矿突破战略行动再次拉开序幕,已经57岁的张千明第一时间积极响应,带领年轻同志研讨选区开展立项,他鼓励年轻人大胆思考、勇于尝试新方法,以激发他们的创新潜能。从项目的立项设计,到野外勘查验证,再到项目综合研究,每一个环节都手把手的教导新一代地质人,不断培养年轻地质人员,带领团队找矿突破,短短两年时间,承接多项地勘项目,他用行动诠释“地质三光荣精神”的代际传承。

风风雨雨三十余载,他用青春和热血践行地质员的光荣使命,他的事迹值得我们歌颂,他的精神激励着新一代327地质人砥砺前行,跟随他的脚步,我们新一代地质工作者走向新的征程,积极投身新一轮找矿突破战略行动,耳边仿佛响起了那首朴实无华的勘探队员之歌:是那山谷的风,吹动了我们的红旗,是那狂暴的雨,洗刷了我们的帐篷,我们有火焰般的热情,战胜了一切疲劳和寒冷,背起了我们的行装,攀上了层层的山峰 ,我们怀着无限的希望,为祖国寻找出丰富的矿藏……

(吕玉琢)

上一条: 高温下的坚守:队地质技术服务中心持续发力

上一条: 高温下的坚守:队地质技术服务中心持续发力